Согласно данным, предоставленным Болеславом Кумором, в 1914 году на Северном Кавказе находилось 10 римско-католических костёлов и одна часовня — в Минеральных Водах. Самое большое количество прихожан насчитывал приход Рождества Пресвятой Богородицы в Грозном — 5600, приход Святой Анны в Новороссийске — 3500, приход Святого Семейства в Рождественском (ныне часть Невинномысска) — 2500, по 2400 — приходы Розария, Девы Марии и Варвары в Екатеринодаре (нынешний Краснодар) и Архангела Михаила в Семёновцах (ныне Краснодарский край), приход Вознесения Господня во Владикавказе — 2100, приход Преображения Господня в Ставрополе — 1800, приход Преображения Господня в Пятигорске — 1700, приход Вознесения Пресвятой Девы Марии в Моздоке — 410 и приход Святого епископа Станислава в Темир-Хан-Шуре — 360 верующих.

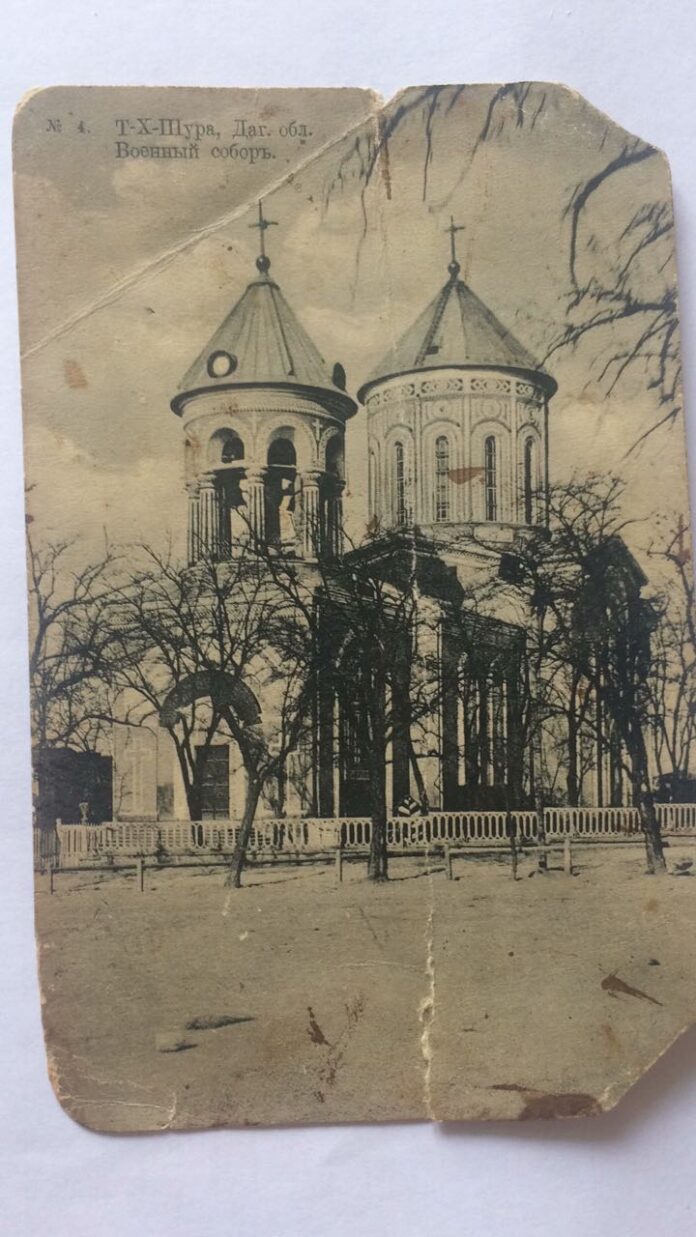

Костёл в Темир-Хан-Шуре — первый из трех римско-католических костёлов, построенных в Дагестане поляками в середине XIX века. Второй построен в Дешлагаре (в настоящее время Сергокала), а третий — в Ишкарты.

При этом трудно точно определить, когда именно появился римско-католический костёл в Темир-Хан-Шуре. Сохранились метрические книги с 1837 года, хотя сведения о нём в этот период очень скудны. Кроме этого, о существовании римско-католического храма в городе с 1837 года писал в 1889 году в письме в еженедельник «Kraj» поляк — житель Темир-Хан-Шуры.

В 1830-х и 1840-х годах это был, вероятно, деревянный костёл (по некоторым данным, временная часовня). Его построили в центральной части города, на пересечении современных улиц Ленина и Горького, где сейчас находится парк. В 1850 году деревянный костёл был снесен, а на его месте возвели каменный, в честь святого Станислава, не исключено, что деревянный костёл тоже мог быть посвящён святому Станиславу. Храм построили на пожертвования местных прихожан, как денежные, так и вещественные. Их делали обычно поляки, служившие во 2-й бригаде 20-й пехотной дивизии, но не только.

Например, тогдашний главнокомандующий русской армией в Дагестане, уроженец Чехии, генерал-лейтенант Франц Клюки-фон-Клугенау католик, внес большой вклад в создание костёла. Первым приходским священником был военный капеллан 2-й бригады 20-й пехотной дивизии отец Бартломей Прушковский .

По воспоминаниям Генрика Яворского, Бартломей Прушковский был бывшим тринитарием (членом католического нищенствующего монашеского ордена Пресвятой Троицы. — Ред.) из Луцка. Его резиденция находилась в Темир-Хан-Шуре, хотя несколько месяцев в году он посвящал объезду своих прихожан, которые жили в далеко расположенных местах. Помимо пастырских обязанностей, он также занимался библиотекой. Как объяснил Г. Яворский, в канцелярии полка находилась большая библиотека, насчитывающая около 2000 русских книг, купленных за счет общих денег. Однако книги, купленные поляками на польском, немецком, французском и английском языках, хранились у священника Прушковского.

Церемония освящения храма в Темир-Хан-Шуре состоялась 8 мая 1850 года, то есть в день Св. Станислава Щепановского. По приказу главнокомандующего царскими войсками все местные военные командующие и гражданские начальники собрались перед костёлом. Вся российская армия, находившаяся в то время в городе, также прибыла на церемонию в полном обмундировании — в сумме несколько батальонов. В празднике участвовали также несколько семей, приехавших в Дагестан из Царства Польского, которые вернулись в Российскую империю из Бразилии. Из-за отсутствия земли в Царстве Польском они решили отправиться на Северный Кавказ, чтобы начать там новую жизнь. В 1880-х годах приход существовал на добровольные пожертвования прихожан, хотя их было немного. Всех католиков насчитывалось в то время в Дагестане около 2000, а в Темир-Хан-Шуре около 200. В основном, это были военные и чиновники, а также солдаты в отпуске и в отставке и старые ветераны, которые, не желая возвращаться в Польшу, обосновались в городе.

Тогдашним приходским священником был о. Казимеж Варпучянский, который также являлся капелланом (священнослужителем. — Ред.) царской армии в Дагестане. По мнению автора письма, опубликованного в еженедельнике «Kraj», этот священник внес позитивный вклад в сохранение костёла. Затем К. Варпучиньского [Варпучянского] перевели в приход во Владикавказ. В качестве второго человека, отличившегося с хорошей стороны в приходе в Темир-Хан-Шуре, автор упомянул попечителя костёла, отставного подполковника Струпиньского. Ему помогал второй попечитель, Панасевич, управляющий аптекой в местном военном госпитале. Приходским священником в 1889 году был немец — Келлер.

Некоторые прихожане не довольствовались его служением, что явилось следствием его частого отсутствия в Темир-Хан-Шуре. Это, в свою очередь, связано с тем, что ему как военному священнику приходилось совершать объезд полков, дислоцированных по всему Дагестану, а также принимать присягу у молодых католических солдат, вступающих в армию. За всё это священник получал плату от правительства в размере 46 рублей в месяц. Автор письма заявил, что это не слишком большая сумма, тем более что ему приходилось из этих денег платить за арендованную квартиру — тогда ещё только планировали строить дом для священника. Римско-католический костёл действовал в Темир-Хан-Шуре (тогда город уже назывался Буйнакск) до 1930 года, когда в результате антирелигиозной политики властей СССР из храма убрали все элементы, демонстрирующие религиозный характер здания, и превратили его в склад. В последующие годы его полностью снесли. После закрытия костёла католики совершали религиозные таинства обычно в православной церкви. В качестве альтернативы они приглашали католического священника из Владикавказа, но такая возможность существовала недолго, потому что костёл там также закрыли.

Частично сохранилось до наших дней римско-католическое кладбище в Буйнакске, расположенное в нескольких километрах к востоку от его центра.

Это на самом деле христианское кладбище (оно находится рядом с еврейским кладбищем), на котором есть католическая, православная и протестантская части, хотя это разделение не соблюдалось строго. Из-за отсутствия крестов — (если речь идет о католических крестах, сохранилось небольшое их количество) иногда бывает трудно определить, был ли человек католиком или православным.

До наших дней не сохранились никакие польские надписи, что затрудняет чёткое присвоение конкретной могилы человеку польского происхождения. Кроме того, на кладбище похоронены люди православного вероисповедания, возможно, белорусского происхождения, с фамилиями, звучащими по-польски, например, Ковалевская-Жеромская. Скорее всего, это член семьи Владимира Жеромского, родившегося в Волковысском уезде в 1878 году, который был православным священником в Темир-Хан-Шуре с 1918 года.

Пшемыслав Адамчевски, д. полит. н.,

профессор Института политических исследований Польской АН. (Статья была опубликована в журнале «Дагестан» в 2024 –м году).